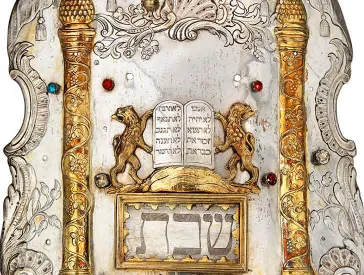

Tora

Das Wort Tora bedeutet Weisung oder Lehre. Die Tora ist die wichtigste Schrift des Judentums und ist auf Hebräisch geschrieben. Im engeren Sinne bezeichnet Tora den ersten Teil des aus drei Teilen bestehenden Tanachs (hebräische Bibel), die fünf Bücher Mose, im weiteren Sinne das gesamte Religionsgesetz.

In der Tora stehen Geschichten, wie die Erschaffung der Welt, sowie Regeln und Gesetze, an die sich Jüdinnen*Juden halten sollen. Da die Tora der Überlieferung nach von Gott gegeben wurde, gilt sie als heilig. In der der Synagoge, dem jüdischen Gotteshaus, wird sie aus einer handgeschriebenen Schriftrolle vorgelesen.

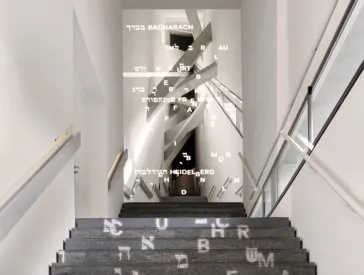

Im Video erfahren Sie mehr über die Tora in unserer Dauerausstellung in Deutscher Gebärdensprache.

Video in DGS aus der JMB App; Jüdisches Museum Berlin 2025