„Unterschiedliche Perspektiven sind notwendig!“

Interview mit Barbara Thiele

Barbara Thiele ist seit Juni 2024 Direktorin für Vermittlung

und Digitales am Jüdischen Museum Berlin. Sie verantwortet das Bildungs- und Veranstaltungsprogramm des JMB und die Kinderwelt ANOHA sowie die digitale Transformation und die Besucherforschung. Als Leiterin des Bereichs Digital & Publishing entwickelte sie seit 2016 mit ihrem Team die Webseiten, zahlreiche Publikationen sowie vielfältige digitale Bildungsangebote.

Liebe Barbara, als Direktorin für Vermittlung und Digitales bist du für so diverse Abteilungen zuständig wie die Bildung, die Kinderwelt ANOHA, die Akademie des JMB, das Veranstaltungsmanagement sowie für die Besucherforschung, auch Digital & Publishing gehört dazu. Welche Vorteile birgt dieser neu geschaffene Verantwortungsbereich?

Zum ersten Mal sind alle Bereiche, die sich neben den Ausstellungen mit der Vermittlung unserer Themen beschäftigen, die also ganz nah an den Besucher*innen sind, in einem Direktionsstrang vereinigt. Ein Ziel der Neuorganisation ist auch die strukturelle Verbindung der programmgestaltenden mit den beiden organisatorischen Bereichen Veranstaltungsmanagement und Visitor Experience & Research, das bringt wichtige Synergien!

Gerade arbeiten wir beispielsweise an einer bereichsübergreifenden Bildungs- und Vermittlungsstrategie. Unser Ziel ist es, durch möglichst vielfältige zielgruppenspezifische Programme eine breite gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Zudem geht es um die Weiterentwicklung unseres Outreach-Angebots, die Nachhaltigkeit unserer Angebote und den Umgang mit der Digitalisierung. Die Ansiedlung der digitalen Transformation in der Direktion ist dafür ein entscheidender Schritt: Sie ermöglicht uns, analoge und digitale Vermittlung konsequent zusammenzuführen und die Museumsarbeit nachhaltig und wirksam weiterzuentwickeln. Dadurch können wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen Zugänge zum Museum schaffen und Menschen auch weit über den Standort Berlin hinaus erreichen.

Welchen gesellschaftlichen Beitrag kann die Akademie des JMB mit ihren Programmen in diesen politisch unruhigen Zeiten leisten?

Ziel der Akademie ist es, jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart in Deutschland zu reflektieren. Dabei sind unterschiedliche und auch widersprüchliche Perspektiven erlaubt – und für eine pluralistische und demokratische Gesellschaft auch notwendig! Mit den Akademie-Programmen ergänzen wir aktuelle Debatten um ihre historische Dimension, zum Beispiel in der neuen Digital Lecture Series. Stichwort digitale Transformation: Die Digital Lectures können, wie viele Veranstaltungen, auf unserer Website angeschaut werden. Zu den Akademie-Programmen zählen allerdings nicht nur ernste Diskussionsrunden: die Veranstaltungen rund um Ausstellungen, der Kultursommer, Jazz in the Garden und das jährliche Familienfest gehören ebenso dazu wie zum Beispiel die regelmäßigen Buchclubs der Bibliothek.

Barbara Thiele; Jüdisches Museum Berlin, Foto: André Wagenzik

Welche unterschiedlichen Bildungsformate sind nötig, um die diversen Zielgruppen des Museums zu erreichen?

Inklusion und Teilhabe ist im JMB ein Querschnittsthema und gehört für uns zum selbstverständlichen Teil unserer täglichen Arbeit. Auf der einen Seite versuchen wir, Angebote zu entwickeln, die möglichst barrierefrei sind und von vielen Menschen genutzt werden können. Andererseits ist es wichtig, bestimmte Zielgruppen fokussiert zu adressieren, um ihnen Partizipation zu ermöglichen. Dazu gehören konkrete Angebote für Menschen mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen durch Gebärdensprachevideos, Tastmodelle und deskriptive Audios genauso wie Inhalte in Leichter Sprache und digitale Angebote, die von Screenreadern gelesen werden können. Mit Bilder machen Leute haben wir zudem ein Angebot für Menschen mit Demenz etabliert.

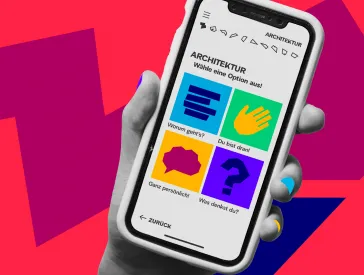

Schüler*innen bleiben für uns eine der Hauptzielgruppen; wir entwickeln unser Führungs- und Workshop-Programm stetig weiter, und die interaktive Tour Junge Perspektiven in der JMB App begleitet gezielt Jugendliche durch unsere Dauerausstellung. Bei der Konzeption aller Angebote steht für mich die Einbindung der entsprechenden Zielgruppe an vorderster Stelle – so haben wir beispielsweise bei der Entwicklung unseres digitalen Klassenraums JMB di.kla mit einem Lehrkräfte-Beirat gearbeitet. Genauso wichtig ist mir eine stetige Evaluation und Anpassung unserer Programme. Nur so bleiben wir als Museum relevant!

Die Kinderwelt ANOHA verzichtet weitgehend auf mediale Anwendungen. Weshalb?

Digitale Transformation ist für uns kein Selbstzweck! Wir setzen digitale Formate bewusst nur dann ein, wenn sie die Inhalte sinnvoll ergänzen und bereichern. Die Kinderwelt ANOHA ist eines der erfolgreichsten Audience Development Projekte in der internationalen Museumslandschaft und wer schon einmal dort war, versteht schnell, warum wir dort mediale Anwendungen sehr reduziert nutzen. Im ANOHA beginnen Kinder sofort mit dem Erkunden, sie begegnen der Geschichte der Arche Noah spielerisch und immersiv im Gespräch mit unseren Kommunikator*innen – dazu gehören auch viele Fragen zu Natur und Umwelt, Religion, Vielfalt und Identität. Sieben- bis Zehnjährige können mit Lauscher Auf! ein mediales Suchspiel nutzen, das allerdings fast ausschließlich auf Hörstücke reduziert ist. Unsere Erfahrung zeigt: Auch ältere Kinder springen noch gerne in die Pfützen im Regentunnel, entdecken die Geschichte der Sintflut oder basteln kleine Archen, die sie dann schwimmen lassen können. Und auch ich klettere bei jedem Besuch am liebsten auf die Riesenanakonda – mein persönlicher Lieblingsort im ANOHA.

Lauscher auf! im ANOHA; Jüdisches Museum Berlin, 2025

Wie wichtig ist dir der Austausch mit anderen Museen und Organisationen?

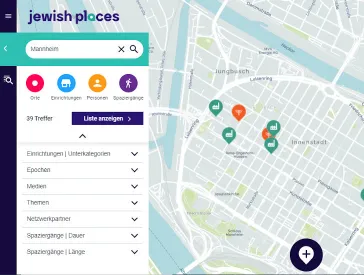

Der Austausch mit Kolleg*innen aus anderen Museen ist für mich schon immer essenziell. Seit 2021 bin ich Co-Sprecherin der Fachgruppe Digitale Transformation des Berliner Museumsverbands. Wir alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen und versuchen uns bestmöglich gegenseitig zu unterstützen; aktuell diskutieren wir viel über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Museen, Archiven und Erinnerungsorganisationen. Vorreiterin und Impulsgeberin für die Branche war und ist das JMB in Sachen Besucherforschung. Der Bereich Visitor Experience & Research des JMB ist Mitgründer des Netzwerks Besucher*innenforschung, das sich jährlich in Konferenzen austauscht. Das Community-Projekt Jewish Places entstand überhaupt erst aus einem Kooperationsgedanken heraus. In den kommenden Jahren möchten wir die Kooperationen mit anderen Institutionen noch vertiefen, denn das Teilen von Wissen und Erfahrungen bereichert unsere Arbeit nachhaltig.

Welche Rolle kann Künstliche Intelligenz in der Aufarbeitung und Vermittlung historischer Erinnerung einnehmen?

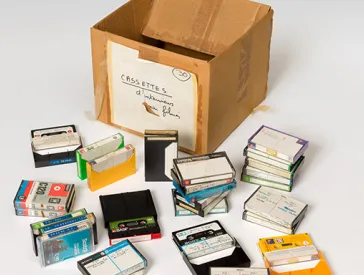

Das JMB nutzt Künstliche Intelligenz bereits intensiv, um große Datenmengen zu übersetzen, z.B. bei der englischen Version von Jewish Places oder bei der Untertitelung von Videos. Eine große Chance liegt meines Erachtens auch darin, mittels Text- und Spracherkennung große Mengen an historischen Dokumenten, Fotos, Briefen oder Tonaufnahmen zu analysieren, zu verschlagworten und zugänglich zu machen – auch solche, die vorher schwer lesbar oder kaum erschlossen waren. Wir stoßen im Einsatz von KI aber auch an Grenzen. Bei der Übersetzung des Audio-Archivs von Claude Lanzmann mussten wir zum Beispiel feststellen, dass die genutzte KI überfordert war: Sie konnte die vielen verschiedenen Sprachen der Aufnahmen auf alten Ton-Kassetten nicht richtig erfassen. Hier benötigen wir in der Zukunft bessere Datensätze zum Training von großen Sprachmodellen. In dem Zuge müssen wir uns auch mit dem großen Thema der Datensouveränität befassen.

Bei allen Möglichkeiten gilt aber auch: Künstliche Intelligenz kann heute täuschend echte historische Bilder, Dokumente oder andere „Zeitzeugnisse“ generieren und arbeitet dabei nicht ausschließlich mit Fakten, sondern mit Mustern in Daten, die wiederum durch einseitiges Training verzerrt sein können. Als Museum verstehen wir es als unsere Aufgabe, marginalisierte, nicht-dominante Geschichten einzubeziehen. Museen und kulturelle Institutionen können hier als Vermittler*innen und Aufklärer*innen eine Schlüsselrolle einnehmen, indem sie KI-generierte Inhalte immer erklärend einordnen und niemals als „objektive Wahrheit“ präsentieren. Museen tragen hier historische Verantwortung.

Das JMB feiert bald sein 25. Jubiläum. Was wünschst du dir für die Zukunft des JMB?

Seit 25 Jahren arbeitet hier ein unglaublich kreatives und engagiertes Team daran, jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart aus den unterschiedlichsten Perspektiven für unsere Besucher*innen zugänglich zu machen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir mit unseren Themen weiterhin viele Menschen begeistern und sie zum Nachdenken und zum Austausch anregen können. Denn damit können wir unsere Gesellschaft dabei unterstützen, eine offene und pluralistische Demokratie zu bleiben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Marie Naumann & Katharina Wulffius.

Zitierempfehlung:

Marie Naumann, Katharina Wulffius (2025), „Unterschiedliche Perspektiven sind notwendig!“. Interview mit Barbara Thiele.

URL: www.jmberlin.de/node/10774