Ausstellungseröffnung Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne

Pressemitteilung vom Do, 10. Jul 2025

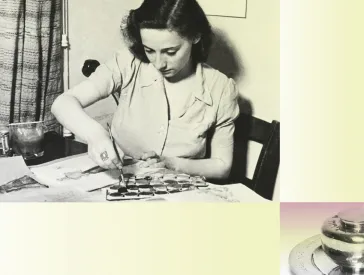

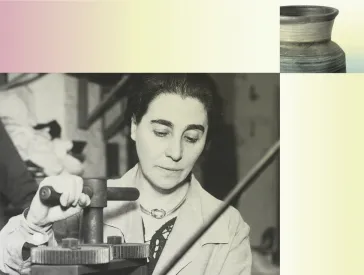

Die Ausstellung zeigt Biografien und Werke heute vergessener jüdischer Designerinnen des 20. Jahrhunderts. Das JMB hebt ihre künstlerischen und unternehmerischen Leistungen sowie ihre Positionen innerhalb der Emanzipations- und Modernisierungsprozesse der deutschen Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert hervor – als Frauen, Jüdinnen und Künstlerinnen.

- Kontakt

-

Dr. Margret Karsch

Pressesprecherin

T +49 (0)30 259 93 419

presse@jmberlin.de

- Postadresse

Stiftung Jüdisches Museum Berlin

Lindenstraße 9–14

10969 Berlin

Mit rund 400 Exponaten von mehr als 60 Gestalterinnen bringt die weltweit erste umfassende Ausstellung zu diesem Thema Pionierinnen zusammen, die sich trotz gesellschaftlicher Marginalisierung herausragende Positionen in ihren jeweiligen Bereichen erkämpften, bis das nationalsozialistische Regime ihre Karrieren und Leben zerstörte. Einigen gelang die Flucht und ein Neubeginn im Ausland.

Aber fast alle wurden aus der deutschen Kunst- und Kulturgeschichte verdrängt

, stellt die Kuratorin Michal Friedlander fest. Nach langjähriger Forschungsarbeit setzt das JMB mit dieser Schau die Künstlerinnen wieder an den Platz, der ihnen zusteht.

Anni Albers, Friedl Dicker, Maria Luiko, Emmy Roth, Irene Saltern und Tom Seidmann-Freud zählen zu den bekannteren Namen. Zu sehen ist ein breites Spektrum an Design und handwerklichen Techniken: von Goldschmiede- und Textilkunst über Keramik und Holzschnitzerei bis zu Modedesign und Grafik.

Die meisten der Künstlerinnen, die die Ausstellung vorstellt, sind heute nicht mehr bekannt

, sagt Hetty Berg, die Direktorin des JMB. Indem die Schau nicht nur die ästhetische Qualität der Exponate betont, sondern auch die Geschichte der individuellen Produktionsbedingungen und ihr oft abruptes Ende erzählt, hebt sie den spezifischen Anteil deutsch-jüdischer Frauen an der Geschichte der angewandten Künste hervor.

Pionierinnen ihrer Zeit – von der Jahrhundertwende bis heute in zehn Kapiteln

Um 1900 waren Frauen in Deutschland gegenüber Männern noch mehr als heute strukturell benachteiligt: Sie besaßen im Ehe- und Familienleben nur eingeschränkte Rechte und konnten ihren Ausbildungs- und Berufsweg nicht frei wählen. Diese Widerstände zeigt das Einführungskapitel anhand von Beispielen. Das zweite Kapitel erzählt von Vorreiterinnen, die sowohl gesamtgesellschaftliche konservative Werte in Frage stellen als auch Werte, die innerhalb der jüdischen Lebenswelt vorherrschten.

Das dritte Kapitel Ausbildung und Gestaltung verdeutlicht die starke Einschränkung der Ausbildungs- und Karrierechancen von Frauen im Bereich Design. Frauen waren bis zum Jahr 1919 von den meisten Kunstakademien in Deutschland ausgeschlossen. Nur wenige Einrichtungen boten Berufsausbildungen für junge Frauen an. An den künstlerischen Bildungsstätten war der Anteil jüdischer Frauen überproportional hoch.

Weil die moderne Konsumwirtschaft zu einem der prägenden Merkmale der Weimarer Republik zählt und sich hier neue Möglichkeiten für Produktdesignerinnen eröffneten, ist ein weiteres Kapitel den Warenwelten gewidmet. Jüdische Frauen führten als Kunsthandwerkerinnen und Unternehmerinnen kleine Haushaltsgeschäfte, lieferten Entwürfe für Hersteller oder arbeiteten in Familienbetrieben. Sie weckten und bedienten die Nachfrage sowohl nach modernen Alltagsprodukten als auch nach jüdischen Ritualgegenständen.

Die Werbebranche wuchs, und in den Bereichen Plakatgestaltung, Buchdesign und Typografie gab es Arbeit für Designerinnen. Als Modedesignerinnen, Illustratorinnen und Inhaberinnen von Boutiquen waren jüdische Frauen mit ihren Ideen zur weiblichen Selbstdarstellung maßgebend für die Entwicklung einer modernen visuellen Kultur. Die „Neue Frau“ repräsentierte eine neue Weiblichkeit: die alleinstehende, berufstätige, emanzipierte Frau, die mutige Modeentscheidungen traf. In dem Kapitel Identitäten entwerfen zeigt die Ausstellung, wie jüdische Frauen in Deutschland Modetrends beeinflussten. Dass Frauen zwar nach Unabhängigkeit strebten, es ihnen aber selten möglich war, allein durch ihr Handwerk ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, verdeutlicht die Schau in einem weiteren Kapitel. Die Frauen waren auf die Unterstützung der Eltern oder des Ehemannes angewiesen.

Als die Reformpädagogik in Deutschland Fuß fasste, wurden Lehrmaterialien stärker an kindliche Bedürfnisse angepasst – hierauf geht die Ausstellung in dem Kapitel Das jüdische Kinderzimmer ein. Jüdische Gemeinden erlebten, wie sich ihre Mitglieder vom religiösen Leben abwandten, und erkannten, wie wichtig Lehrmittel zur Förderung eines starken jüdischen Selbstbewusstseins bei Kindern waren. Vor allem Frauen bedienten diese Marktnische, entwickelten kindgerechte Unterrichtsmaterialien, illustrierten Kinderbücher und bewarben ihre Produkte.

Ab 1933 verschärfte sich die Situation. Jüdinnen und Juden sahen sich in existenzieller Weise mit Einschränkung, Ausschluss, Umbruch konfrontiert. Ab Herbst 1941 begannen die Massendeportationen und der Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Das Kapitel Ins Dunkle zeugt von Ausgrenzung und Verfolgung, Inhaftierung und Tod sowie dem vielfältigen Widerstand jüdischer Kunsthandwerkerinnen. Sowohl diejenigen, die nach Kriegsende in Deutschland lebten, als auch diejenigen, denen die Flucht ins Ausland gelang, trafen auf Neue Realitäten, so der Titel des letzten Kapitels der Schau. Sie waren mindestens emotional belastet, oft zutiefst traumatisiert, mussten sich ohne ihre alten privaten und geschäftlichen Netzwerke zurechtfinden und sich mit ihrer jüdischen Identität unter den neuen Voraussetzungen auseinandersetzen. Um den Sprachschwierigkeiten im Ausland auszuweichen, stellten die geflüchteten Frauen oft Produkte in Heimarbeit her. Meist mussten sie einen neuen Stil entwickeln, da ihr bisheriger nicht gefragt war. Der Anpassungsdruck, der auf ihnen lastete, war von Anfang bis Ende hoch – und trug dazu bei, dass ihre Namen und Werke keinen Platz in der Kunstgeschichte fanden.

Die Realisierung der Ausstellung wird aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds ermöglicht.

Wir danken auch der David Berg Foundation für die freundliche Unterstützung.

Medienpartner: radio3, Yorck Kinogruppe

Laufzeit: 11. Juli bis 23. November 2025

Ort: Jüdisches Museum Berlin, Altbau, 1. OG

Eintritt: 10 € / erm. 4 €

Im Hirmer Verlag erscheint ein Katalog in deutscher Ausgabe

(304 Seiten, 250 Abbildungen in Farbe, 39,90 Euro).

Die Website mit aktuellen Informationen zur Ausstellung finden Sie unter

https://www.jmberlin.de/widerstaende