Die Brotschale der Familie Becker

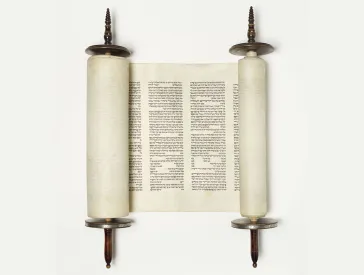

Silberne Brotschale aus dem Besitz von Marianne und George Becker, ca. 1801–1815; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/135/1, Schenkung von Jacqui Becker, Foto: Roman März

Auch Gegenstände des Alltags können Zeugnis von Gewalt ablegen, wenn sie Spuren der Zerstörung aufweisen und somit das brutale Vorgehen bei Durchsuchungen und Plünderungen von privaten Wohnungen und Häusern widerspiegeln.

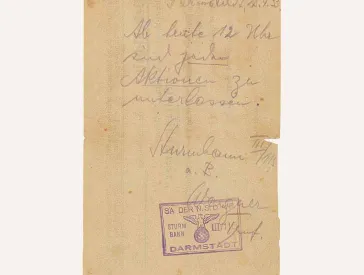

Zwischen dem 9. und 11. November 1938 wurden im gesamten Reich nicht nur Synagogen in Brand gesetzt, Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Die Nazis machten auch vor dem Eindringen in Privatwohnungen und -häuser nicht Halt. Wurden die Türen nicht geöffnet, verschaffte sich die SA gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen.

Die Nichtjüdin Margarete Weigert arbeitete im November 1938 als Hausmeisterin bei der Familie Goldschmidt in Nürnberg. In der Nachkriegszeit schilderte sie eindringlich die vorgefundene Zerstörung für ein Entschädigungsverfahren. Die eidesstattliche Erklärung befindet sich in unserem Archivbestand:

„Als nach einer halben Stunde der Lärm in der Goldschmidt’schen Wohnung verebbt war, begab ich mich mit meinem Mann nach der Wohnung herauf. Wir trafen dort Herrn und Frau Goldschmidt mit ihren 2 Kindern vollkommen verstört an und mußten feststellen, daß die gesamte Wohnung ein Bild der Zerstörung und Verwüstung bot. Die Möbel waren umgestürzt, Stühle zerbrochen, die Vitrine zerschlagen, die wertvollen Bilder waren mit einem scharfen Gegenstand zerschlitzt, desgleichen die Bezüge der Polstermöbel. Das Porzellan, Kristallgegenstände, wertvolle Vasen und Porzellanfiguren waren zerschlagen. Es befand sich in der Wohnung kein Gegenstand aus Kristall- und Porzellan, der noch intakt war, nur die Kücheneinrichtung und das Gebrauchsporzellan war unbeschädigt. Auch sämtliche Betten waren aufgeschlitzt und voll von Glassplittern.“

Von einer solchen Zerstörungswut zeugt auch die silberne Brotschale aus dem Besitz der Familie Becker in Mainz. Die damals 18-jährige Marianne Becker erinnerte sich später daran wie die Wohnungseinrichtung während dieser landesweiten Überfälle mit einer Axt zerschlagen und Gemälde zerschlitzt wurden.

Im März 1939 emigrierte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Großbritannien und von dort 1940 in die USA. Viele der zerstörten Gegenstände nahm die Familie mit in die Emigration. In New York brachte Marianne Becker gemeinsam mit ihrer Mutter beschädigte Silberschalen und Servierplatten zu einem Silberschmied und ließen sie reparieren, so auch diese Brotschale. Man muss schon genau hinschauen, um die Spuren der Schäden noch zu erkennen.

Sabrina Akermann

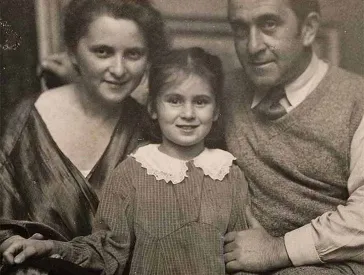

Hochzeitsporträt von George Becker (1906–2012) und Marianne Reiss (1919–2002), Würzburg, Oktober 1938; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/135/7, Schenkung von Jacqui Becker

Zitierempfehlung:

Sabrina Akermann (2020), Die Brotschale der Familie Becker.

URL: www.jmberlin.de/node/7427

Online-Projekt: Zeugnisse der Brutalität (7)