Geschichte unseres Museums, Teil 3

Politische Entscheidungen im Jahr 2001

Der Konflikt um die inhaltliche Ausrichtung sowie die finanzielle und administrative Eigenständigkeit des Jüdischen Museums Berlin hatte mit der Kündigung Amnon Barzels seinen Höhepunkt erreicht. Mit der Ernennung W. Michael Blumenthals zum Direktor des Museums war schließlich eine Lösung in Sicht. Blumenthal setzte die Eigenständigkeit des Hauses durch und entwickelte gemeinsam mit einem Team aus Expert*innen ein Ausstellungskonzept.

Lösung des Konflikts

Im Herbst 1997 bat der Senat von Berlin den ehemaligen US-amerikanischen Finanzminister W. Michael Blumenthal, ihn bei der Lösung des Konflikts um das Jüdische Museum zu beraten und eventuell das Amt des Direktors zu übernehmen. Blumenthal stammte aus Berlin und war 1939 mit seinen Eltern zunächst nach Shanghai emigriert.

Blumenthal lehnte den Plan ab, den Libeskind-Bau sowohl als jüdisches wie auch als stadtgeschichtliches Museum zu nutzen. Er setzte die administrative Eigenständigkeit des Jüdischen Museums Berlin durch, das zum 1. Januar 1999 zunächst unter der Schirmherrschaft des Senats den Status einer unselbständigen Stiftung des öffentlichen Rechts erhielt. Zum Januar 2001 wurde es vom Bund übernommen.

Unter der Leitung von Tom Freudenheim, der als Direktor an verschiedenen jüdischen Institutionen in den USA gearbeitet hatte, und Jeshajahu (Shaike) Weinberg (sel. A.), dem ehemaligen Direktor des Holocaust Memorial Museums in Washington, wurde eine kulturgeschichtlich ausgerichtete Ausstellung entwickelt.

W. Michael Blumenthal, Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin (Foto 2006); Jüdisches Museum Berlin, Foto: Sönke Tollkühn

Der Konflikt um das Jüdische Museum fand vor dem Hintergrund politischer Umwälzungen statt: die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die Verlegung des Regierungssitzes von Bonn auf das historisch kontaminierte Terrain der ehemaligen Reichshauptstadt Berlin. Dies führte einerseits zur Zuspitzung des Konflikts, andererseits aber auch zu seiner Lösung – die politischen Ereignisse brachten nämlich die vom Kalten Krieg überlagerten deutschen Verbrechen der NS-Zeit und die Frage nach einer angemessenen Form der Erinnerung auf die Tagesordnung. Zur selben Zeit wurde über das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ und die „Topographie des Terrors“ diskutiert. Das Jüdische Museum Berlin erschien nunmehr als das komplementäre Gegenstück zu diesen Gedenkstätten.

Die Einsetzung eines Beauftragten für Kultur und Medien durch die neue Bundesregierung 1998 und die Unterstützung des ersten Amtsinhabers, Michael Naumann, ermöglichten im Januar 2001 die Überführung des Jüdischen Museums Berlin in die Trägerschaft des Bundes. Seitdem beschäftigt es sich nicht mehr allein mit der jüdischen Geschichte Berlins, sondern mit der gesamten Geschichte der deutschen Jüdinnen*Juden bzw. der Jüdinnen*Juden im deutschsprachigen Raum.

Konzeption der Ausstellung und Museumseröffnung

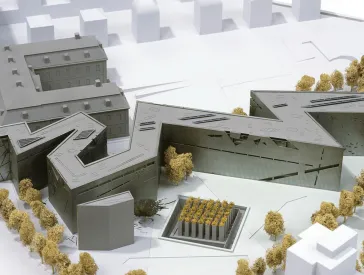

Nach der Übernahme durch den Bund wurde das Jüdische Museum Berlin zum alleinigen Nutzer des Gebäudeensembles in der Lindenstraße: dem barocken Altbau und dem Erweiterungsbau von Daniel Libeskind. Die Ausstellungsflächen in beiden Gebäuden sollten für die Dauereausstellung und die zukünftigen temporären Ausstellungen genutzt werden.

W. Michael Blumenthal wählte nach dem Tod Weinbergs für die Realisierung der Ausstellung den neuseeländischen Anthropologen und Museumsemanager Kenneth C. Gorbey und seinen Mitarbeiter Nigel Cox. Beide waren am Aufbau des Nationalmuseums Te Papa in Wellington, Neuseeland, beteiligt gewesen und koordinierten nun ein Team von Mitarbeiter*innen, um die Dauereausstellung termingerecht zu eröffnen.

Ken Gorbey, Projektdirektor des Jüdischen Museums Berlin von 2000–2002; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Die Ausstellung folgt einem chronologischen Konzept, setzt jedoch innerhalb der Epochen thematische Schwerpunkte. Sie erzählt von jüdischer Kultur im deutschsprachigen Raum und den Wechselbeziehungen zwischen Jüdinnen*Juden untereinander sowie zwischen Jüdinnen*Juden und Christ*innen bzw. Jüdinnen*Juden und Deutschen. Von der ersten Präsenz von Jüdinnen*Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschland zur Römerzeit über eine erste Blüte im Mittelalter folgt der Weg der Emanzipation im 19. Jahrhundert bis zur Massenemigration und dem Massenmord an den europäischen Jüdinnen*Juden in der Zeit der NS-Herrschaft. Den Abschluss bildet die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland.

Der Gründungsdirektor unseres Museums W. Michael Blumenthal über den Aufbau und die Eröffnung des Jüdischen Museums Berlin.

Das Ausstellungskonzept widersprach jenen Stimmen, die in der Debatte um die Errichtung des „Denkmals für die ermordeten Juden Europas“ den Libeskind-Bau zum Holocaust-Mahnmal erklärt hatten. Entgegen der häufig erhobenen Forderung, die eindrucksvollen Räume leer zu belassen, verstanden W. Michael Blumenthal und seine Mitarbeiter*innen das Jüdische Museum nicht allein als Ort der Erinnerung, sondern setzten den Schwerpunkt auf die lebendige Vermittlung jüdischer Geschichte.

Schabbat-Tisch und Vitrinen im Ausstellungsbereich Tradition und Wandel kurz vor der Eröffnung des Jüdischen Museums Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Marion Roßner

Am 9. September 2001 eröffnete das Jüdische Museum Berlin mit einem festlichen Konzert unter der Leitung von Daniel Barenboim. Beim anschließenden Gala-Dinner sprachen der damalige Bundespräsident Johannes Rau und W. Michael Blumenthal vor 850 prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur aus dem In- und Ausland.

Die Öffnung für das Publikum war für den 11. September 2001 geplant und musste wegen der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York um zwei Tage verschoben werden.

Weiter zum nächsten Kapitel der Museumsgeschichte „Das Museum seit der Eröffnung“

Zitierempfehlung:

Jüdisches Museum Berlin (2020), Geschichte unseres Museums, Teil 3 . Politische Entscheidungen im Jahr 2001.

URL: www.jmberlin.de/node/2012

Museumsgeschichte: Ideen, Debatten, Entscheidungen, Eröffnung (4)