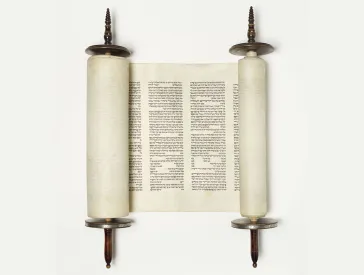

Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Der barocke Altbau

Mehr als nur Eingangsbereich zum Libeskind-Bau

Das ehemalige Kollegienhaus ist das letzte erhaltene Barockpalais in der historischen Friedrichstadt. Heute befindet sich dort der Eingang zum Jüdischen Museum Berlin. Neben Einrichtungen wie Kasse, Garderobe und Besucher*inneninformation beherbergt der Altbau die Sonderausstellungsflächen des Museums, Veranstaltungsräume, den Museumsshop und das Museumscafé.

Wo

Altbau

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Vom Sitz der königlichen Justizverwaltung zum Berlin Museum

Das 1735 erbaute Palais diente zuerst als Kollegienhaus der königlichen Justizverwaltung. Einige Räume belegte das Kammergericht für die Kurmark Brandenburg, das ab 1879 das gesamte Gebäude übernahm. Es war das erste große Verwaltungsgebäude, das unter der Herrschaft Friedrich Wilhelms I. entstand. Entworfen hat es Philipp Gerlach, der auch als Architekt der Potsdamer Garnisonskirche bekannt ist.

Im 19. Jahrhundert wurde das Kollegienhaus durch Anbauten erweitert und die Innenräume zum ersten Mal umgestaltet. 1913 bezog das Kammergericht ein neues, größeres Gebäude am Kleistpark in Schöneberg. Stattdessen nutzte nun das Evangelische Konsistorium Berlin das ehemalige Kollegienhaus. Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden war, wurde die ursprüngliche Anlage zwischen 1963 und 1969 unter Leitung des Architekten Günter Hönow wieder aufgebaut, um zunächst das stadtgeschichtliche Berlin Museum zu beherbergen. Dreißig Jahre später, im Jahr 1993, begann der dritte Umbau des Hauses, diesmal durch Daniel Libeskind.

Blick auf den barocken Altbau mit Daniel Libeskinds Glashof vom Museumsgarten aus; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Barocke Architektur mit dekonstruktivistischem Glashof

Die zweigeschossige Dreiflügelanlage umschließt einen quadratischen Hof, der 2007 eine von Libeskind entworfene Glasüberdachung, den sogenannten Glashof, erhielt. Die Hauptfassade des Altbaus gliedert sich durch einen Mittelrisalit. Der Dreiecksgiebel über dem Portal zeigt das preußische Staatswappen und die allegorischen Figuren der Weisheit und der Gerechtigkeit – bis heute ein Verweis auf die ursprüngliche Funktion des Gebäudes als Sitz der Justiz.

Durch dieses Hauptportal betreten heute alle Besucher*innen das Jüdische Museum Berlin. Mit dem benachbarten Libeskind-Bau ist das barocke Gebäude nur unterirdisch über eine schwarze Schiefertreppe verbunden.

Literatur zum ehemaligen Kollegienhaus

- Bekiers, Andreas, Baugeschichte des Berlin Museums, in: Jahrbuch Stiftung Stadtmuseum Berlin, Band 5 (1999), S. 52–85.

- Wassermann, Rudolf, „Kammergericht soll bleiben“. Ein Gang durch die Geschichte des berühmesten deutschen Gerichts (1468–1945), Berlin 2004.

Unsere Gebäude: Barock und Daniel Libeskind (6)