Dokument einer Wanderschaft im 19. Jahrhundert

Objekt im Fokus

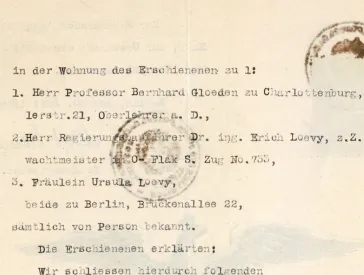

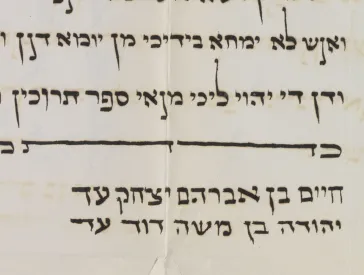

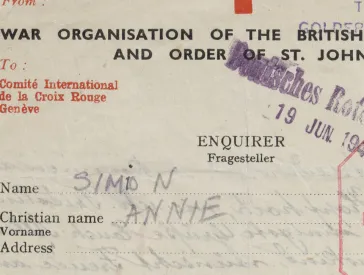

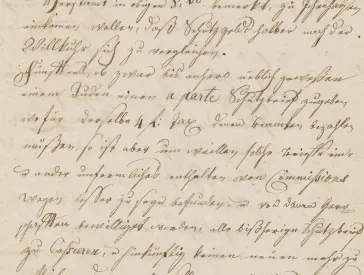

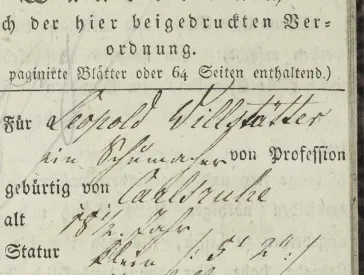

Obwohl wir von Leopold Willstätter (1817–1868) kein Foto haben, können wir uns durch sein Wanderbuch ein gutes Bild von ihm machen: Dort wird er als klein von Statur, mit länglichem Gesicht, offener Stirn und rundem Kinn, mit dunkelbraunen Haaren und Augenbrauen, hellbraunen Augen, mittlerer Nase und Mund sowie gesunden Zähnen beschrieben. Als Wandergeselle musste er sein Wanderbuch an jedem Ort den Polizeibehörden vorlegen und abstempeln lassen. Es diente in der Zeit vor Entstehung der Fotografie als Ausweis, deshalb war eine genaue Personenbeschreibung notwendig.

Unterwegs in Südwestdeutschland und Frankreich

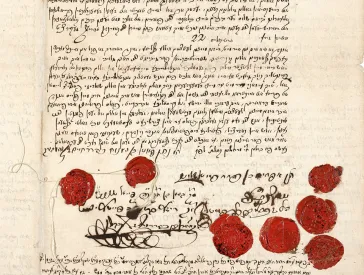

Doch wir erfahren aus dem Wanderbuch noch viel mehr, denn Leopold Willstätters jeweilige Meister*innen mussten auch seine Arbeitsdauer und sein Benehmen verzeichnen. Zwischen 1836 und 1843 machte der jüdische Schuhmachergeselle auf seiner Wanderschaft Station in Mannheim, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe, Metz und Paris.

Förderung jüdischer Handwerker

Leopold Willstätter wurde 1817 in Karlsruhe als Sohn eines Lederhändlers geboren und gehörte damit der Generation von deutschen Jüd*innen an, denen im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals die Möglichkeit eingeräumt wurde, ein Handwerk zu erlernen. Zu den deutschen Ländern, die jüdische Handwerker*innen am stärksten förderten, zählte das Großherzogtum Baden, aus dem Willstätter stammte. Hier übten im Jahre 1832 mehr als ein Viertel der berufstätigen Jüd*innen ein Handwerk oder Gewerbe aus.

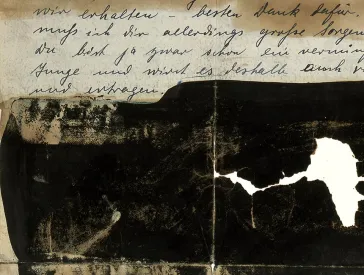

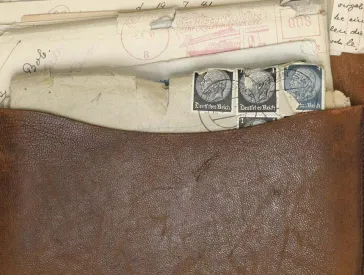

Wanderbuch für den Schuhmacher Leopold Willstätter; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Rudy Appel, Foto: Jens Ziehe

Einblick in das Wanderbuch von Leopold Willstätter

Vom Gesellen zum Hofschuhmachermeister

Die meisten jüdischen Handwerker*innen gaben jedoch aus verschiedenen Gründen nach einigen Jahren ihre Berufe auf und wandten sich dem Handel zu. Nicht so Leopold Willstätter. Ab 1845 arbeitete er als Schuhmacher in der Langen Straße in Karlsruhe und wurde 1865, drei Jahre vor seinem frühen Tod, zum Hofschuhmachermeister ernannt.

| Titel | Wanderbuch für den Schuhmacher Leopold Willstätter |

|---|---|

| Sammlungsgebiet | Archiv |

| Ort und Datierung | Karlsruhe, 22. April 1836–1843 |

| Material | Buchdruck, Tinte, Textil |

| Maße | 15,7 x 9,7 cm |

| Erwerb | Schenkung von Rudy Appel |

Ausgewählte Dokumente und Objekte: Archiv (10)