Zufallsfund von oben: die Memmelsdorfer Genisa

Objekt im Fokus

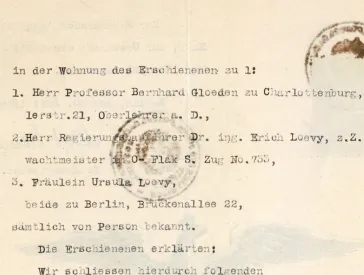

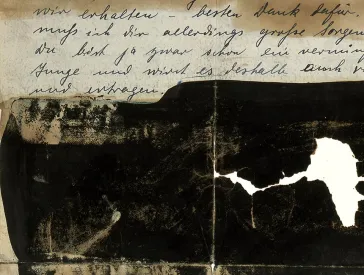

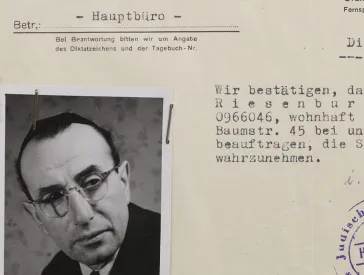

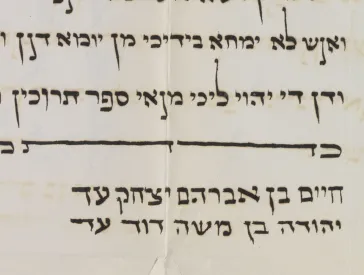

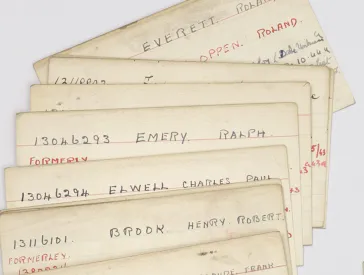

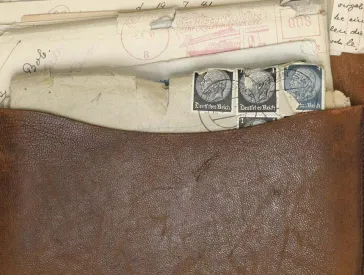

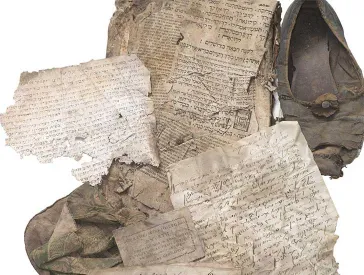

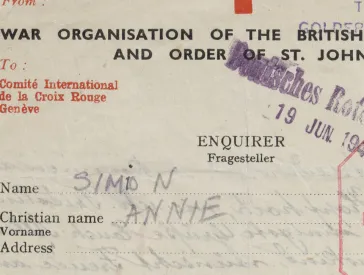

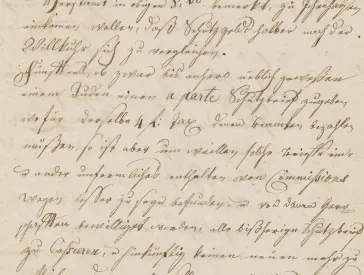

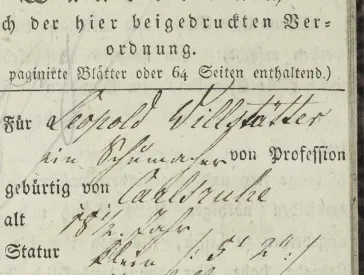

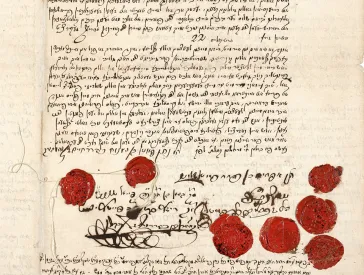

Im Februar 2002 fiel während der Renovierung eines Hauses im unterfränkischen Memmelsdorf bei der Öffnung der Deckenfächer ein Leinensack herunter. Darin versteckt waren unter anderem Gebetbuchfragmente, eine Gemeindeordnung, persönliche Briefe, Schreibübungshefte, ein Kalender, Lotteriescheine und Visitenkarten.

Eine ungewöhnliche Sammlung

Diese ungewöhnliche Sammlung, deren Inhalt aus den Jahren 1770 bis 1830 stammt, wurde offenbar von einem*einer früheren Hausbesitzer*in sorgfältig zusammengerollt, in den Sack hineingelegt und im Fachwerk verborgen. Aus dessen Lehmfüllung kamen nach und nach weitere Papiere und Gegenstände zum Vorschein, darunter Schuhe, vier Tabak- und ein Gebetsriemenbeutel. Das Haus hatte sich von 1775 bis 1939 in jüdischem Besitz befunden. Bei dem Fund handelt es sich um eine sogenannte Genisa.

Rituelle Bestattung religiöser Gegenstände

Wörtlich bedeutet Genisa Aufbewahrung. Zumeist wird damit ein Raum bezeichnet, in dem unbrauchbar gewordene Schriften und Kultgegenstände abgelegt bzw. rituell bestattet werden, weil sich auf ihnen der Gottesname befindet und sie deshalb nicht weggeworfen werden dürfen. Zahlreiche ländliche Gemeinden im süddeutschen Raum hatten solche Schriften und Gegenstände auf den Dachböden ihrer Synagogen deponiert.

Memmelsdorfer Genisa; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2003/131/0, Foto: Jens Ziehe. Zum Objekt in unseren Online-Sammlungen.

Seltener Fund in einem Privathaus

Zumeist völlig in Vergessenheit geraten, sind viele Genisot erst in den letzten 30 Jahren wiederentdeckt worden. Genisot in Privathäusern sind dagegen viel seltener. Der Memmelsdorfer Fund, der sowohl religiöse wie profane Gegenstände enthält, bietet einen fragmentarischen, aber dennoch faszinierenden Einblick in das Leben der Hausbewohner*innen.

| Titel | Memmelsdorfer Genisa |

|---|---|

| Sammlungsgebiet | Alltagskultur und Archiv |

| Ort und Datierung | Memmelsdorf in Unterfranken, 1770–1830 |

| Material | Papier, Tinte, Textil, Leder |

Ausgewählte Dokumente und Objekte: Archiv (10)