JMB Journal 18:

Licht

Mit Licht begann die Welt. Und Licht spielt im Judentum eine herausragende Rolle: Es symbolisiert die Unterscheidung von Heiligem und Profanem, von Erkenntnis und Irrtum. Das Entzünden einer Flamme ist elementarer Bestandteil vieler jüdischer Rituale.

Licht ist auch das Element zweier Installationen, die Sie zurzeit am JMB erleben können: Sowohl das Kunstwerk res·o·nant von Mischa Kuball in den Achsen des Neubaus, als auch die begehbare Installation Ganzfeld „Aural“ des weltweit bekanntesten Lichtkünstlers James Turrell. Kein Zufall also, dass wir unser neues JMB Journal dem Licht gewidmet haben.

Lesen Sie hier über das Licht in der Schöpfungsgeschichte, in Religion und Wissenschaft, in Kunst und Architektur; erfahren Sie, welche Herausforderungen viele jüdische Rituale bieten können, wenn es um die Frage der Lichtbeschaffung geht oder darum, dass man gerade kein Licht entzünden darf.

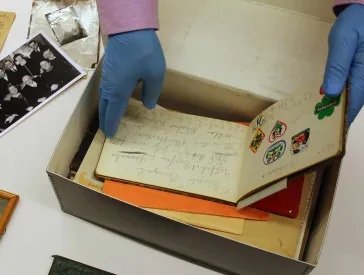

Für die Fotostrecke Nachtschicht haben wir in dieser Ausgabe jene Menschen porträtiert, die dann arbeiten, wenn es dunkel wird: die Wachleute und die Polizist*innen, die das Museum nachts schützen. Außerdem stellen wir Ihnen hier das großangelegte Projekt Objekttage vor, in dem Jüdinnen*Juden in ganz Deutschland anhand mitgebrachter Erinnerungsstücke ihre Migrationsgeschichten erzählen.

Mit Texten von Peter Schäfer, Michal Friedlander, Léontine Meijer-van Mensch, Thomas de Padova, Hans Wilderotter, Julia Voss, Detlev Weitz, Urs Schreiner und Lenka Reinerová und mit Fotos von Stephan Pramme.

Cover JMB Journal Nr. 18: Licht

Bestellung über

JMB Publikationen

publikationen@jmberlin.de

Entdecken Sie drei Bildstrecken zum Thema Licht

Nachtschicht

Wer das Jüdische Museum Berlin besucht, begegnet ihnen zuerst: den Wachleuten und der Polizei, die Gebäude und Personen schützen. Doch auch wenn alle Gäste längst gegangen, die Büros leer und die Lichter aus sind, sind sie noch vor Ort. Eine Nacht im Museum.

Bildstrecke Nachtschicht

Arbeit in der Silberschmiede

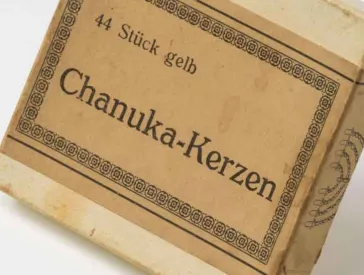

Lampen für den rituellen Gebrauch wurden und werden oft besonders kunstvoll geschmiedet. Im Jahr 2003 gab das Jüdische Museum Berlin in einer Hanauer Silberschmiede eine Chanukka-Lampe nach einem über hundert Jahre alten Entwurf in Auftrag.