Shoah (1985) von Claude Lanzmann

Fast zwölf Jahre seines Lebens widmete der französische Intellektuelle und Regisseur Claude Lanzmann (1925–2018) der Recherche, den Dreharbeiten und dem Schnitt von Shoah. Das epische Werk mit einer Länge von 566 Minuten gilt bis heute als einzigartiges filmisches Monument über den systematischen Mord an den europäischen Jüdinnen*Juden und wurde zu einem zentralen Referenzpunkt in der Auseinandersetzung mit den NS-Massenverbrechen.

Idee und Recherchen

Im Jahr 1973 war Alouf Hareven, Mitarbeiter des israelischen Außenministeriums, mit dem Anliegen an Lanzmann herangetreten, einen Film zu drehen, „der die Shoah ist“

. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Regisseur gerade seinen ersten Dokumentarfilm Pourquoi Israël (Warum Israel) abgeschlossen. Als er nach langem Zögern schließlich zusagte, erahnte er bereits die Dimensionen, die das Projekt annehmen könnte. Tatsächlich entwickelte sich der Film Shoah zu Lanzmanns Vermächtnis und zum Kern seines weiteren Schaffens.

Zunächst begann eine intensive Zeit der Lektüre: Besonders wichtig für Claude Lanzmann waren die akribischen Forschungen des Historikers Raul Hilberg, der später zu einem der Protagonisten des Films wurde. Im Team mit Corinna Coulmas und Irena Steinfeldt suchte er in Archiven in Israel, den USA, in Deutschland und weiteren Ländern nach Quellen und Namen – von Überlebenden, aber auch von Täter*innen. Denn ihm war klar, dass es den Film ohne ihre Stimmen nicht geben konnte. Neben Opfern und Täter*innen sollten auch Vertreter der Alliierten Regierungen und jüdischer Organisationen zu Wort kommen.

Vorgespräche und Tonaufzeichnungen

Gleichzeitig begann Claude Lanzmann Vorgespräche mit möglichen Protagonist*innen zu führen. Coulmas und Steinfeldt begleiteten ihn, wo es erforderlich war, als Dolmetscherinnen und führten auch selbst Interviews in verschiedenen Ländern durch. Geleitet von seiner starken Intuition und gleichzeitig gerüstet mit dem Wissen aus den intensiven Recherchen und Vorarbeiten befragte Claude Lanzmann Zeitzeug*innen zu sämtlichen Aspekten der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Jüdinnen*Juden.

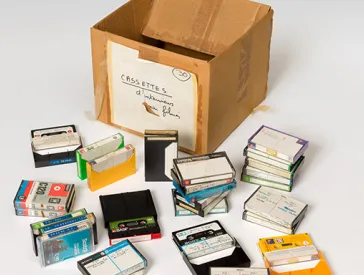

Zu Dokumentationszwecken wurden die Vorgespräche auf Audiokassetten aufgezeichnet. Bei den Interviews mit NS-Tätern sowie einer NS-Täterin blieb das Aufnahmegerät meist in der Tasche verborgen. Mehr als 220 Stunden dieser Audioaufnahmen aus der Recherchephase zu Shoah sind erhalten geblieben. Seit 2021 sind sie Teil der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin (JMB).

Audiokassette, auf der das Vorgespräch mit Mary Sirkin dokumentiert ist; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2021/153/94, Schenkung der Association Claude et Felix Lanzmann

Filmaufnahmen und Outtakes

Im Sommer 1978 begannen schließlich die systematischen Filmaufnahmen. Claude Lanzmann drehte zunächst in Polen an den Orten der ehemaligen deutschen Vernichtungslager. Aufnahmen in vielen weiteren Ländern folgten in diesem und im folgenden Jahr. Für die Interviews mit Tätern wurde die sogenannte Paluche, eine Art versteckter Kamera, genutzt, die es damals weltweit nur wenige Male gab.

Von einigen der recherchierten Themen musste sich Claude Lanzmann bereits vor Beginn der Dreharbeiten trennen. Andere fielen während des mehrjährigen Schnitts weg. Das nicht genutzte Filmmaterial, die Outtakes von Shoah, sind heute im United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. zugänglich und vermitteln zusammen mit dem Audio-Archiv der Sammlung Lanzmann des JMB ein Bild von der umfangreichen Vorrecherche und thematischen Vielfalt der Entstehungsgeschichte des Films Shoah.

Filmsprache

Im Zentrum des Films, der am 30. April 1985 in Paris uraufgeführt wurde, steht der millionenfache Tod in den Vernichtungslagern. Die Überlebenden, mit denen Lanzmann im Film darüber spricht, bezeichnete er als „revenants

“ (Wiedergänger), die nicht nur für sich, sondern für all die Toten Zeugnis ablegen, mitunter an den Orten der Vernichtung selbst, teilweise im weitentfernten Exil. Als direkte Zeug*innen der Vernichtung sucht er auch die christlich-polnischen Anwohner*innen auf, die Zaun an Zaun mit den Lagern lebten. Und schließlich befragt er NS-Täter und lässt sie vor versteckter Kamera über ihr Morden berichten. Hinzu kommen zahlreiche Aufnahmen von Gleisen und einer Lok, wie sie für die Deportationen der Millionen von Menschen in die Todeslager verwendet wurde, sowie Ansichten von den Überresten der Mordstätten und den sie umgebenden Landschaften.

Filmstills aus Claude Lanzmanns Film Shoah

Lanzmann verzichtet darauf, historisches Bildmaterial von den Toten oder den Lagern zu zeigen. Vielmehr zeigt er das Verschwinden der Spuren, die Leere und die Schwierigkeiten die Vernichtung in Worte zu fassen. In filmischen Anordnungen und Inszenierungen von erinnerndem Sprechen und historischen Landschaften folgt Lanzmann der Vergangenheit in der Gegenwart. Shoah hat er nie als Dokumentarfilm verstanden. Es ist der Versuch, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Rezeption

In Deutschland war Shoah erstmals im Jahr 1986 auf der Berlinale und bald darauf im WDR und im NDR zu sehen. Die Rezeption des Films fiel zwiespältig aus. In politischen Kreisen und für Teile der Öffentlichkeit gefährdete der Film das Selbstverständnis der damaligen Bundesrepublik. Der Bayerische Rundfunk hatte erfolgreich darauf hingewirkt, die Ausstrahlung von Shoah in der ARD zu verhindern. Die Filmbesprechungen in den Feuilletons und Fachzeitschriften fielen wiederum überwiegend wohlwollend aus.

Filmplakate zu Shoah

International wurden der Film und sein Regisseur indes mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Das Werk gilt bis heute als wegweisend in der filmischen Reflexion der NS-Massenverbrechen an den europäischen Jüdinnen*Juden. 2023 wurde Shoah zusammen mit dem Audio-Archiv Claude Lanzmanns in das Register des UNESCO-Weltdokumentenerbes Memory of the World aufgenommen.