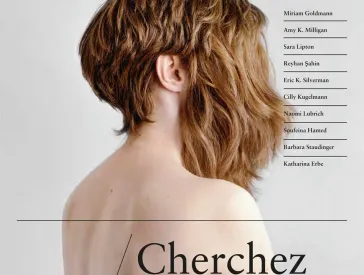

Cherchez la femme

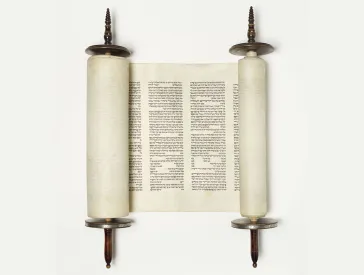

Perücke, Burka, Ordenstracht

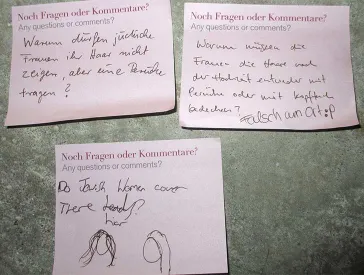

Schlagzeilen und Bademode, Kopftücher und Demonstrationen, Modenschauen und Papstaudienzen: In der Ausstellung ging es darum, wie viel Religiosität säkulare Gesellschaften vertragen. Noch in den 1950/60er-Jahren trugen Stilikonen wie Grace Kelly das Kopftuch als modisches Accessoire. Heute bedecken Frauen vor allem in religiösen Zusammenhängen ihre Haare. Diese Traditionen reichen zurück bis in die Antike, als Status und Mode bestimmten, welche Frauen sich verhüllten. Noch immer gilt das Haar vielen Kulturen als zu intim, um es öffentlich zu zeigen.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Cherchez la femme - ARTE-Trailer zur Ausstellung; ARTE GEIE - Auszug aus Rendez-Vous Kultur

Heute finden Frauen in Judentum und Islam neue Wege, um ihre religiösen Traditionen mit einem modernen Lebensstil zu verbinden. Konflikte in männlich geprägten Gesellschaften bleiben nicht aus, die Grenzen des Akzeptablen sind stets neu zu verhandeln.

Die Ausstellung Cherchez la femme zeigte eine Auswahl assoziativer Positionen zur Verhüllung von Kopf und Körper. Dabei trafen traditionelle Vorstellungen auf aktuelle Mode, Religion auf säkulare Gesellschaften.

Wie beschreiben diejenigen, die im Eifer der Debatte gern überhört werden, selbst ihre Situation? Ob regelkonformer Islam oder Kulturmusliminnen, Religion als Privatsache oder Kopftuch als Zeichen kultureller Selbstbestimmung – Frauenstimmen aller Richtungen kamen in der Schau zu Wort. Ergänzend stellten wir Arbeiten jüdischer und muslimischer Künstlerinnen aus, die sich mit der Dynamik zwischen Tradition und Teilhabe an der Gesellschaft und ihren aktuellen Diskursen individuell auseinandersetzen.

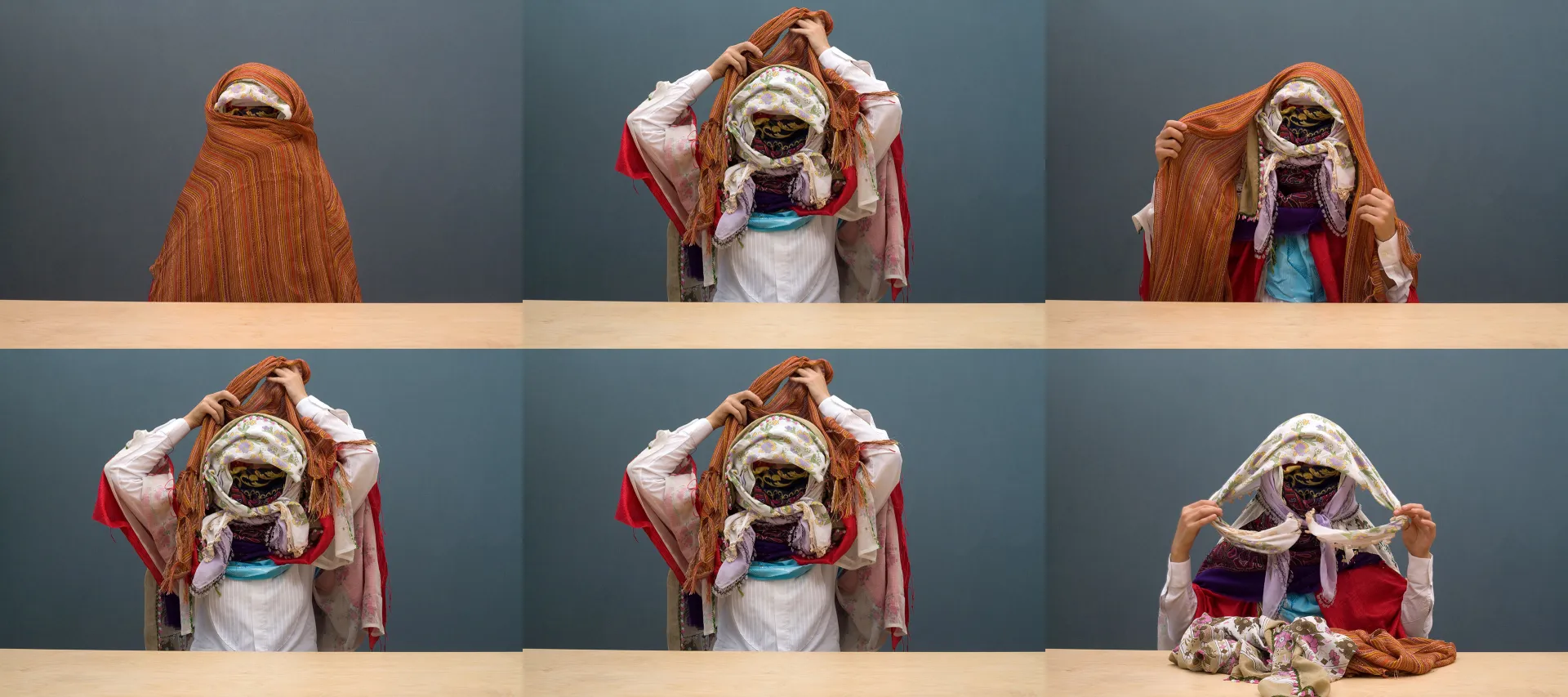

Undressing/Soyunma von Nilbar Güreş, 2006; courtesy of the artist and Rampa Istanbul, Foto: Nicole Tintera. Mit ihrer Videoperformance Undressing reflektiert Nilbar Güreş (geb. 1977) die Lage in Österreich, wo die muslimische Trägerin des Kopftuchs oft auf die Rolle einer stummen Marionette ihres Glaubens reduziert und ent-personalisiert wird. Während Güreş Schleier um Schleier ablegt, murmelt sie die Namen der Frauen ihrer Familie.

Einblicke in die Ausstellung in Bildern

Ausstellungsimpressum

Kuratorinnen: Miriam Goldmann und Naomi Lubrich

Gestaltung: büroberlin – Architektur und Ausstellungsplanung

Medienpartner

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 31. Mär bis 27. Aug 2017

- Wo Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Zum Lageplan