„… den Mantel der Anonymität zu lüften“

Ein verfrühter Aprilscherz aus dem Jahr 1931

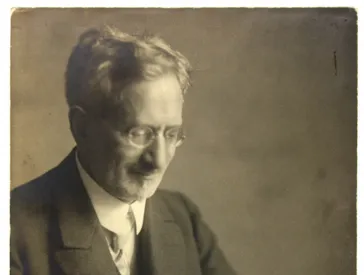

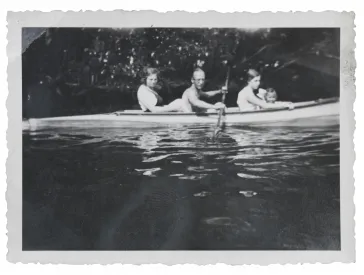

Gruppenfoto: Ernestine Stahl geb. Michalski an ihrem 70. Geburtstag im Kreis ihrer Familie, Berlin 21. September 1928; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/219/625, Schenkung von Margaret Littman und Susan Wolkowicz in Gedenken an ihre Eltern Kurt und Hilde Gabriel (geb. Salomonis), Neuseeland und ihre Großeltern Siegmund und Anna Gabriel (geb. Frankel), Berlin und Felix und Rosalie Salomonis (geb. Stahl), Berlin

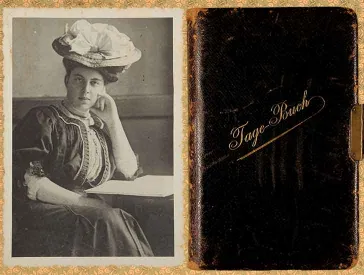

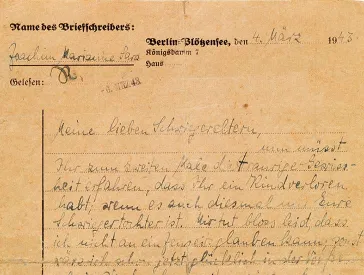

Die richtige Einordnung eines Dokuments in seinen historischen Kontext kann manchmal von einer klitzekleinen Zusatzinformation abhängen. Das wurde mir erst neulich wieder beim Inventarisieren einer kürzlich gestifteten Familiensammlung bewusst: Die Sammlung der Familien Gabriel/Salomonis mit mehr als 3.000 Dokumenten, Fotografien und Objekten enthält unter anderem eine umfangreiche Korrespondenz mit Hunderten von Briefen, Postkarten und Telegrammen. Beim Sortieren stieß ich auf einen kleinen Briefwechsel aus dem März 1931, bestehend aus vier Briefen: Zwei sind handschriftlich geschrieben und wurden von der damals 72-jährigen Berlinerin Ernestine Stahl (1858–1933) verfasst, die – gut leserlich – mit ihrem Namen unterschrieb. Der Verfasser der beiden anderen, maschinengetippten Briefe war mir hingegen zunächst unklar, nicht zuletzt weil seine Unterschrift fehlte. Ernestine Stahl spricht ihn in ihren Antwortschreiben als „mein Herr“ und „sehr geehrter Herr“ an.

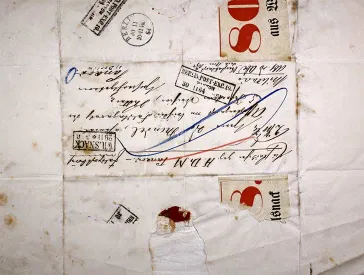

Lösen konnte ich dieses kleine Rätsel erst mit Hilfe eines Briefumschlags, der an anderer Stelle des Konvoluts auftauchte und sich dem Briefwechsel zuordnen lässt. Der Absender sowie der spätere Vermerk, „Fun correspondence (re marriage) between Hilde, aged 18, & Großmutter Stahl“, machen deutlich, dass es sich nicht um einen anonymen Herrn, sondern um Hilde Salomonis (1912–1991) handelte, die sich einen Spaß erlaubt und ihre Großmutter im März 1931 (etwas verfrüht) in den April geschickt hatte!

Hilde Salomonis stammte aus gutem Haus, sie war die Tochter des wohlhabenden Berliner Kaufmanns Felix Salomonis und dessen Ehefrau Rosalie geb. Stahl. Dreieinhalb Wochen vor dem Verfassen des Briefes hatte sie am 17. Februar 1931 auf dem Bismarck-Gymnasium im Grunewald das Abitur abgelegt. Sie wolle „Nationalökonomie studieren“, heißt es in ihrem Reifezeugnis. Dieses Ansinnen gab sie jedoch auf und immatrikulierte sich am 10. April an der Universität Berlin, um ein Studium der Rechtswissenschaften zu beginnen, das sie später in Heidelberg und Freiburg fortsetzen und – nach der nationalsozialistischen Machtübernahme – 1935 in der Schweiz mit einer Promotion abschließen sollte.

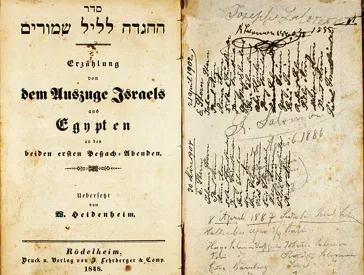

Brief von Ernestine Stahl geb. Michalski an ihre Enkeltochter Hilde Gabriel geb. Salomonis, Berlin ca. 13. März 1931; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/219/190, Schenkung von Margaret Littman und Susan Wolkowicz in Gedenken an ihre Eltern Kurt und Hilde Gabriel (geb. Salomonis), Neuseeland und ihre Großeltern Siegmund und Anna Gabriel (geb. Frankel), Berlin und Felix und Rosalie Salomonis (geb. Stahl), Berlin

Die beruflichen Pläne von Hilde Salomonis stießen offenbar auf Vorbehalte bei ihrer Großmutter, die ihre Enkeltochter wohl lieber sicher verheiratet als an der Universität gesehen hätte. Vor diesem Hintergrund begann Hilde Salomonis eine Korrespondenz mit ihrer Großmutter, in der sie sich als anonymer Freund der Familie Stahl ausgab, der einen Heiratskandidaten anzupreisen habe. Der Briefeschreiber stimmte voll und ganz mit den von der Enkeltochter angenommenen konservativen Ansichten von Ernestine Stahl überein: Den Schulabschluss identifizierte er als den „geeigneten Zeitpunkt, Ihre Enkelin zu verehelichen“.

Leider jedoch, so fuhr er fort, würden „die jungen Mädchen von heute“ auch dann ein Studium anstreben bzw. einen Beruf ergreifen, wenn sie es „pecuniär gar nicht nötig“ hätten. Diese Haltung sei ihm unverständlich, sollten junge Frauen doch besser „ihre weiblichen Fähigkeiten pflegen und nicht durch vermännlichende Berufsausbildungen ihre schönsten Jahre vorüber gehen lassen!“ Mangels Lebenserfahrung könne man ihnen die Wahl ihres Ehepartners nicht selbst überlassen, weshalb der (vermeintliche) Herr seine Dienste anbot: Er kenne einen „jugendlichen Freund, der der gegebene Mensch wäre – charakterlich und finanziell“. Er stamme „aus erster, kultivierter, jüdischer Familie und befindet sich pecuniär in unabhängiger, gehobener Stellung“. Alles müsse diskret bleiben, weshalb postlagernd per Chiffre geantwortet werden solle.

Führerschein von Hilde Gabriel geb. Salomonis, Berlin 12. April 1932; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/2/658, Schenkung von Margaret Littman und Susan Wolkowicz in Gedenken an ihre Eltern Kurt und Hilde Gabriel (geb. Salomonis), Neuseeland und ihre Großeltern Siegmund und Anna Gabriel (geb. Frankel), Berlin und Felix und Rosalie Salomonis (geb. Stahl), Berlin

In einem ersten Briefentwurf reagierte Ernestine Stahl begeistert auf das Angebot des unbekannten Herrn, der ihr, wie sie ihm versicherte, „einfach aus dem Herzen“ spreche. Diesen Entwurf schickte sie jedoch nie ab, vielleicht waren ihre Zweifel an der Ernsthaftigkeit der „hoffentlich ehrlich gemeinten Worte“ zu groß. Stattdessen formulierte Ernestine Stahl am selben Tag einen weiteren Brief, in dem sie klarstellte, dass sie die – sicherlich „gutgemeinten“ – Dienste des Briefschreibers nicht brauche, da „meine Enkelin ein so abgeklärter & reifer Charakter ist, der sich sicher ohne Eingreifen Dritter, selbst Großmutter, den würdigen Lebensgefährten selbst wählen wird.“

Mit diesem klaren Bekenntnis ihrer Großmutter hatte Hilde Salomonis wohl nicht gerechnet. Sie schrieb am 15. März einen weiteren Brief, in dem sie ihre „große Hochachtung“ zum Ausdruck brachte. Wohl wissend, dass ihre Großmutter eigentlich traditionell-konservative Vorstellungen vertrat, schrieb Hilde: „Es imponiert mir gewaltig, dass Sie, sehr geehrte gnädige Frau, so Ihre guten, alten Ansichten behalten, ohne Sie der Jugend aufzuzwingen.“ Die Tatsache, dass die – seit vielen Jahren verwitwete – Familienpatriarchin „sich nicht unaufgefordert in die Dinge Ihrer Kinder und Enkelkinder“ einmische, veranlasste die 18-Jährige schließlich zu dem Kompliment: „Sie sind moderner als die moderne Jugend, denn Sie sind tolerant!“ Hilde bat zum Schluss um ein persönliches Treffen um „den Mantel der Anonymität zu lüften“: Sie werde als „der gute, alte Familienfreund“ in Erscheinung treten und nicht mehr als „der ,Heiratsvermittler‘!“ Ob dieses Treffen stattgefunden hat und wie Ernestine Stahl auf den Scherz ihrer Enkelin reagierte, ist leider in den Dokumenten nicht überliefert.

Brief von Ernestine Stahl geb. Michalski an ihre Enkeltochter Hilde Gabriel geb. Salomonis, Berlin ca. 13. März 1931; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/219/190, Schenkung von Margaret Littman und Susan Wolkowicz in Gedenken an ihre Eltern Kurt und Hilde Gabriel (geb. Salomonis), Neuseeland und ihre Großeltern Siegmund und Anna Gabriel (geb. Frankel), Berlin und Felix und Rosalie Salomonis (geb. Stahl), Berlin

Tatsächlich heiratete Hilde Salomonis erst 1938. Im gleichen Jahr emigrierte sie mit ihrem Ehemann Kurt Gabriel nach Neuseeland. Ein lebensgeschichtliches Interview, das sie 1986 gab, gibt Einblick in die Denkweise dieser emanzipierten Frau, die mit erstaunlicher Offenheit auch über persönliche Dinge wie Verliebtheit und Sexualität in ihrer Jugendzeit, Heiraten und Kinderkriegen Auskunft gibt und dabei überaus humorvoll erzählt. Den Briefwechsel mit ihrer Großmutter erwähnt sie leider nicht, aber dafür schildert sie so manche andere Anekdote. Für sie persönlich habe schon in jungen Jahren festgestanden, studieren und berufstätig sein zu wollen:

„Als ich das zu Hause mitgeteilt habe, dass ich Jura studieren wollte, ist das so aufgenommen worden, als wenn ich ihnen erzähle: Morgen regnet’s. Gar nichts Besonderes.

Niemand habe angenommen, dass „ich mich […] zu Hause als Hausfrau hinsetze.“ Arrangierte Ehen habe es in ihren Kreisen nicht gegeben. Die Redewendung, „dass der Vater zu seiner Tochter sagt: ,Mein Kind, komm runter, Du bist glückliche Braut‘“, das sei „schon ‘n Witz“ gewesen, „wie ich ‘n Kind war“. Das Interview liegt als Transkript der Familiensammlung bei und kann – ebenso wie die Briefe – im Lesesaal der W. Michael Blumenthal Akademie eingesehen werden (weitere Informationen zum Lesesaal auf unserer Website).

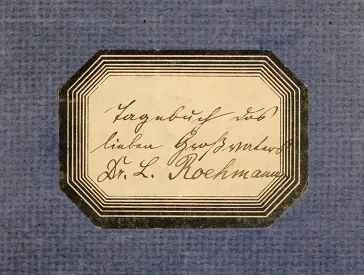

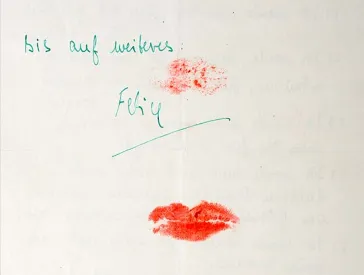

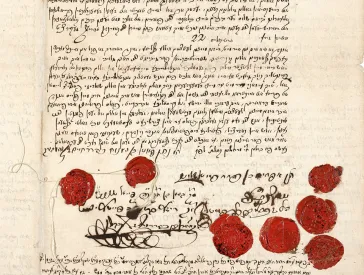

Brief von Hilde Gabriel geb. Salomonis an ihre Großmutter Ernestine Stahl geb. Michalski, Berlin ca. 13. März 1931; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/219/189, Schenkung von Margaret Littman und Susan Wolkowicz in Gedenken an ihre Eltern Kurt und Hilde Gabriel (geb. Salomonis), Neuseeland und ihre Großeltern Siegmund und Anna Gabriel (geb. Frankel), Berlin und Felix und Rosalie Salomonis (geb. Stahl), Berlin

Jörg Waßmer, Mitarbeiter des Archivs, sieht es als ein Privileg an, dass er im Rahmen seiner Arbeit private Korrespondenz lesen darf, die eigentlich nicht für ihn bestimmt ist.

Zitierempfehlung:

Jörg Waßmer (2016), „… den Mantel der Anonymität zu lüften“. Ein verfrühter Aprilscherz aus dem Jahr 1931.

URL: www.jmberlin.de/node/10678

Blick hinter die Kulissen: Anekdoten und spannende Funde bei der Arbeit mit unserer Sammlung (29)