Bilder machen Leute

Eine Führung für Menschen mit Demenz und ihre Begleitung

Erleben Sie einen gemütlichen und anregenden Nachmittag im Jüdischen Museum Berlin! Zum Einstieg laden wir zu einer Kaffeetafel mit frisch gebackenen Hefezöpfen ein. Die Challa, Hebräisch für Hefezopf, wird am Freitagabend gegessen, an dem nach jüdischem Kalender der Schabbat beginnt.

Mo, 14. Jul, Di, 26. Aug, Mi, 10. Sep 2025, jeweils 14 Uhr

Wo

Altbau EG, „Meeting Point“ im Foyer

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Bei diesem kulinarischen Genuss lernen wir uns kennen, begegnen ersten Objekten zum Anfassen und tauschen uns darüber aus, was der Freitagabend für die Teilnehmenden bedeutet oder welcher Hefekuchen der Leckerste ist.

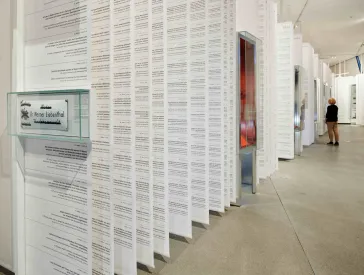

Anschließend besuchen wir den Ausstellungsraum Bilder machen Leute und betrachten gemeinsam drei Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Dabei sprechen wir wahlweise über die Themen „Schach im Salon“ oder „Feiern“.

Zum Thema „Schach im Salon“ tauchen wir in das Berlin des 18. Jahrhundert ein, lernen den Philosophen Moses Mendelssohn und die Salonkultur kennen und fragen nach der Rolle des Spiels. Die Gemälde zum Thema „Feiern“ lassen uns in eine private Familienfeier aber auch in ein ausschweifendes Fest eintauchen.

Musikalische Akzente und Objekte zum Befühlen ergänzen den Ausstellungsbesuch. Für Sitzgelegenheiten in der Ausstellung ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. statt.

Porzellan, Izhar Patkin (geb. 1955), USA, New York 2000, Handzeichnung, Aquarell, Jüdisches Museum Berlin, Inv. Nr.: Deko/816/0, Foto: Roman März Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unseren Online-Sammlungen

X

X

Porzellan, Izhar Patkin (geb. 1955), USA, New York 2000, Handzeichnung, Aquarell, Jüdisches Museum Berlin, Inv. Nr.: Deko/816/0, Foto: Roman März Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Barrierefreiheit im Jüdischen Museum Berlin im Überblick

- Allgemeine Informationen

- Barrierefreiheit im Jüdischen Museum Berlin – Anreise, Museumsbesuch, zielgruppenspezifische Angebote und Ansprechpartner*innen

- Leichte Sprache – über das Museum und seine Internet-Seite in Leichter Sprache

- Gebärdensprache – Informationen und Angebote in Deutscher Gebärdensprache

- Barrierefreiheitserklärung – Infos zu noch nicht abgebauten Barrieren, der Möglichkeit Feedback zu geben und der Schlichtungsstelle

- Führungen & Workshops

- JMB App – mit Audio-Touren, Leichter Sprache, Deutscher Gebärdensprache, für Screenreader optimiert, mit Tastanleitungen für Tastgemälde und Audio-Texten zum Mitlesen

- Inklusive Führungsangebote – buchbar und mit festen Terminen

- Siehe auch

- Jewish Places – Infos zu jüdischen Orten in Leichter Sprache

Öffentliche Führungen: Aktuelle Termine und Themen unserer Führungen (7)

Führungen: Inklusive Angebote (7)