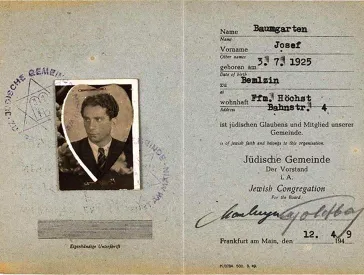

„Judenstern“

Ungewöhnliche Objekte unserer Dauerausstellung erzählen Geschichten jüdischen Lebens

„Judenstern“ aus dem Besitz der Familie Lehmann, Berlin, 1941–1945; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2000/265/5, Schenkung von Roselotte Winterfeldt, geb. Lehmann, Foto: Roman März

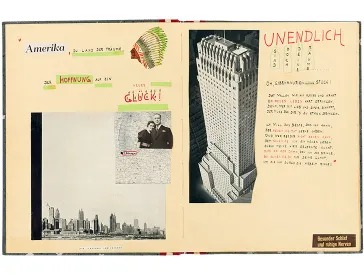

Ab September 1941 wurden Jüdinnen*Juden in Deutschland mit dem gelben Stern stigmatisiert. Zuvor war er in den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten eingeführt worden.

Der Stern musste gut sichtbar auf der linken Brustseite der Kleidung getragen werden. Die Gestapo zwang die jüdische Gemeinde, die Sterne zu verkaufen – 10 Pfennig kostete das Stück. Viele der erhaltenen Sterne zeigen noch Gebrauchsspuren.

„Kennzeichen“ – so nannten die Nazis den gelben Stern mit der Aufschrift „Jude“, dessen Schriftzug hebräische Buchstaben imitierte.

Der Gang auf die Straße kam fortan einem Spießrutenlauf gleich. Man fühlte sich ertappt und beobachtet. Zunehmende Isolation war die Folge.

Mehr zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen.

Christoph Kreutzmüller, einer der Kuratoren der Dauerausstellung, über den mühsamen täglichen Gebrauch der Aufnäher, Audio aus der JMB App, Foto: Andrea Fröhner

Text zum Mitlesen: Interview mit Kurator Christoph Kreutzmüller

Christoph Kreutzmüller, einer der Kuratoren dieser Ausstellung, erläutert den mühseligen täglichen Gebrauch der gelben Stoffsterne:

„Die gelben Sterne wurden im Auftrag der Gestapo von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland verkauft zum Preis von 10 Pfennig. Und diejenigen Menschen, die über sechs Jahre alt waren und diesen Stern zu tragen hatten, konnten drei Sterne erwerben [also für 30 Pfennig] und dann im nächsten Jahr auf der Kleiderkarte nochmal einen Stern erwerben. Das heißt, sie hatten drei oder vier Sterne. Diese Sterne waren, wie viele Leute erinnern und wie man auch sehen kann, aus schlechtem, bröseligem Stoff, faserigem Stoff, wurden sehr oft unterfüttert, um ihnen eine gewisse Festigkeit zu geben und diese Festigkeit diente dann auch dazu, diese Sterne möglichst einfach annähen zu können, dann wieder abmachen zu können, weil natürlich, wenn man nur drei Sterne hat, aber immer einen Stern zu tragen hat, muss man den Stern abmachen und wieder aufnähen. Und das fortwährend.“

Dauerausstellung: 13 Dinge – 13 Geschichten (13)