Silber aus ehemals jüdischem Besitz

Ungewöhnliche Objekte unserer Dauerausstellung erzählen Geschichten jüdischen Lebens

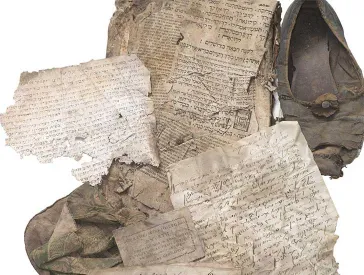

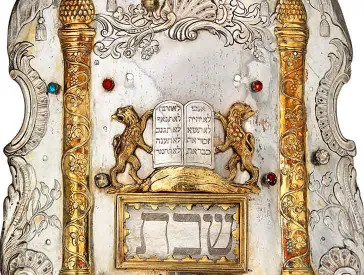

Silberne Schmuckschüsseln, Kannen, Leuchter, Suppenkellen – vom prächtigen Silbergeschirr bis hin zum einfachen Gebrauchsgegenstand: All dies gehörte einst jüdischen Familien in Hamburg.

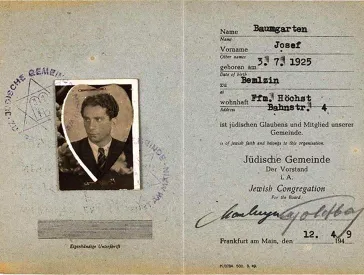

Silber aus ehemals jüdischem Besitz, Provenienz: bis 1939 unbekannter jüdischer Besitz, 1939, Finanzbehörde Hamburg, 1960 per „Silberzuweisung“ von der Stadt Hamburg an das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG); Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. L-2018/475/0, Foto: Roman März

Als Teil des bürokratischen Verfolgungs- und Enteignungsprozesses im gesamten Deutschen Reich verordnete im Februar 1939 ein Gesetz die Abgabe von „Silber aus nichtarischem Besitz“. Allein in Hamburg wurden 20 Tonnen Silber beschlagnahmt. Der Großteil wurde eingeschmolzen, ein kleiner Teil gelangte in öffentliche Sammlungen.

Dr. Silke Reuther, Provenienzforscherin am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, über den heutigen Umgang mit diesem Erbe, Interview von 2019; Audio aus der JMB App, Foto: Michaela Hille

Text zum Mitlesen: Interview mit Silke Reuther

Silke Reuther arbeitet am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe als Provenienzforscherin und hat sich der Silberbestände angenommen.

Silke Reuther:

„Also, es gibt oder gab unheimliche Berührungsängste mit diesem Silber, was man einfach daran sieht, dass diese mehr als 3.000 Objekte einfach in einem Depot weggeschlossen sind. Das ist erstmal ein riesen Konvolut, [...] und das ist etwas, was wir jetzt eben auch so bearbeiten werden. Also, erstmal haben wir es aus dem Depot herausgeholt und gezeigt und das war einfach auch schon sehr bewegend zu sehen, wie sehr die Menschen, die Besucher aber auch Kollegen daran interessiert sind, sich mit diesem Thema noch einmal auseinanderzusetzen.

Und wir planen jetzt eben auch, diese Silberbestände digital zu erfassen, um sie dann eben auch in der Sammlung online abrufbar zu machen, weil ich auch immer noch denke, [...] dass es immer noch möglich sein wird, Dinge dann auch vielleicht doch zurückgeben zu können. Und das ist etwas, was wir ganz wichtig finden.

Es wird nie ein normales Sammlungsgut sein, aber man kann es auch ausstellen. Aber man muss seine Geschichte eben dann miterzählen.“

Dauerausstellung: 13 Dinge – 13 Geschichten (13)