Zierkissen

Ungewöhnliche Objekte unserer Dauerausstellung erzählen Geschichten jüdischen Lebens

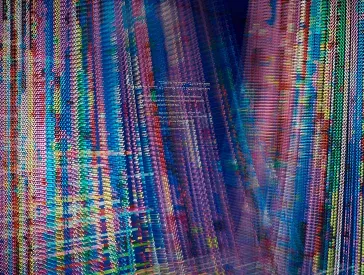

„ISRAELI, JUDE, jetzt auch noch SCHWERBEHINDERT das muss sich doch in DEUTSCHLAND kommerzialisieren lassen“, Daniel Josefsohn (1961–2016), Berlin, 2014/15; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. NDA/1510/0, Foto: Roman März

Die Auseinandersetzung mit Deutschland und Israel sind Fixpunkte in Daniel Josefsohns Werk. Der Sohn israelischer Eltern wurde in Hamburg geboren. Seit einem Schlaganfall 2012 war er halbseitig gelähmt. Gestrickt in den Farben Israels, wirkt das Kissen fast wie ein Souvenir und erinnert zugleich an traditionelle Stickbilder aus deutschen Wohnzimmern.

Ausstellungskuratorin Theresia Ziehe beantwortet Fragen zu diesem Objekt:

Wie kam das Kissen zu euch ins Museum?

Kurz vor seinem Tod am 13. August 2016 nahm ich Kontakt mit Daniel Josefsohn auf und wir trafen uns einige Male in seinem Atelier. Bei diesen intensiven Begegnungen wurde ich auf ein Kissen aufmerksam. Schnell waren wir uns einig, dass ein Ankauf für das Jüdische Museum Berlin neben mehreren Fotografien auch das Kissen beinhalten sollte.

Der Prototyp des Kissens sah etwas anders aus, Daniel Josefsohn selbst bestimmte aber noch das finale Erscheinungsbild.

Gab es einen konkreten Anlass, warum Josefsohn das Kissen gestaltet hat?

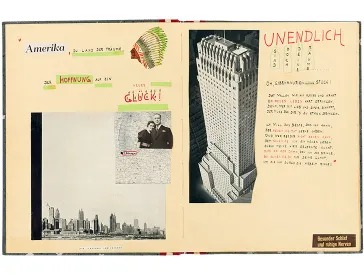

Das Kissen entstand im Zusammenhang mit der Fotoserie Im gelobten Land. Die Reise nach Jerusalem war die erste fotografische Arbeit, die Daniel Josefsohn nach seinem Schlaganfall 2012 im Ausland gemacht hat. 2016 wurde die neunteilige Fotoserie zusammen mit einem Text über seine Reiseerfahrungen im Zeitmagazin veröffentlicht.

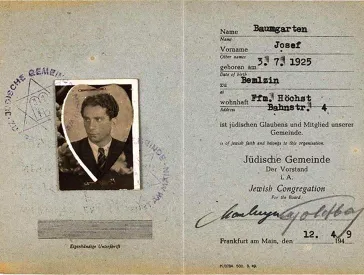

Der Prototyp des Kissens in Daniel Josefsohns Atelier; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Warum bestickte er gerade ein Kissen?

Daniel Josefsohns hauptsächliches Ausdrucksmittel war die Fotografie, darüber hinaus entwickelte er aber auch Installationen und Objekte. An dem Kissen hat ihn sicherlich der Gegensatz zwischen provozierender Aufschrift und konventionellem Erscheinungsbild interessiert. Auch bei seinen Fotografien wählt er oft treffsichere und überspitzte Titel.

Wo wird es gezeigt?

Im Epochenraum Nach 1945 der Dauerausstellung gibt es ein Segment, das sich mit dem Beziehungsdreieck „Israel, Deutschland und die Juden“ beschäftigt. Das Kissen verdeutlicht die Fixpunkte von Daniel Josefsohns Werk: die Auseinandersetzung mit Deutschland und Israel als Jude. Er wohnte und arbeitete in Deutschland, ließ sich nach seinem Tod aber in Israel begraben.

Was berührt dich an dem Kissen am meisten?

Die Verbindung zwischen Provokation, ernst gemeinter Auseinandersetzung und Humor. Daniel Josefsohn weckt Neugierde und lenkt unseren Blick auf relevante Themen.

Daniel Josefsohn: Selbstporträt mit Nerzschal, 2012; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/357/0

Gibt es noch mehr von Josefsohns Werken in der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin?

Neben dem Kissen sind auch mehrere Fotografien in unsere Sammlung aufgenommen worden: Die neunteilige Fotoserie Im gelobten Land, ein Selbstporträt mit Nerzschal, eine Fotografie mit dem Titel Berlin Mitte Super Jewboys und ein weiteres Motiv, für das er eine Israelfahne vor der ehemaligen Ferienvilla Herrmann Görings auf Sylt hisste und mit dem folgendem Titel versah: More Jewish Settlement on Sylt Strip.

Daniel Josefsohn: More Jewish Settlement on Sylt Strip, 2007; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/355/0

Dauerausstellung: 13 Dinge – 13 Geschichten (13)