Die Artur-Brauner-Sammlung in unserer Bibliothek

Artur Brauner auf der Trauerfeier für Heinz Galinski am 24.07.1992, Fotografie von Michael Kerstgens; Jüdisches Museum Berlin

Die Mediathek in unserem Lesesaal präsentiert einen Ausschnitt aus dem Werk eines der erfolgreichsten Filmproduzenten der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Artur Brauner wurde 1918 in Lodz als Abraham Brauner geboren. 1940 flüchtete er in die Sowjetunion und kam wie Hunderttausende polnischer Jüd*innen nach Kriegsende in die westliche Besatzungszone Deutschlands. Im zerstörten Nachkriegsberlin gründete er 1946 zusammen mit seinem Schwager Joseph Einstein die Filmgesellschaft Central Cinema Company (CCC).

Wo

W. M. Blumenthal Akademie, Bibliothek

Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin

Postanschrift: Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

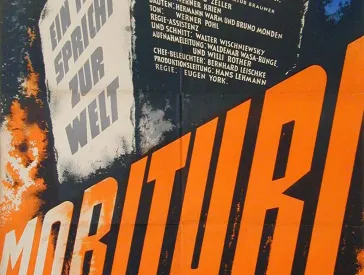

Obwohl er zunächst über keine Lizenz zur Filmherstellung verfügte, begann Brauner noch im selben Jahr mit der Produktion eigener Filme. Nach dem Lustspiel Herzkönig konnte er 1947 mit Unterstützung der sowjetischen Militärverwaltung den künstlerisch anspruchsvollen Film Morituri herstellen, der sich mit dem nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus auseinandersetzt. Beim Publikum stieß der Film auf Ablehnung, teilweise sogar auf Proteste, die Besucherzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück.

Trotz dieses finanziellen Misserfolgs begann damals Brauners Aufstieg. Er wurde zu einem der führenden Filmproduzenten der Bundesrepublik Deutschland. In den Folgejahren produzierte er selbst knapp 250 abendfüllende Spielfilme, viele davon in den eigenen Studiohallen, die er ab 1950 in einer ehemaligen Versuchsanstalt für chemische Kampfstoffe in Berlin-Haselhorst aufbaute. In den Hallen wurden bis in die 1970er Jahre kontinuierlich CCC-Film- und Fernsehproduktionen sowie Projekte von Fremdfirmen realisiert.

Brauners Filmschaffen spiegelt das Spektrum des bundesdeutschen Films der ersten Nachkriegsjahrzehnte: Es wurde von leichten Unterhaltungsfilmen dominiert und wandte sich eher selten ernsten Themen zu. Die CCC produzierte Heimatfilme und Komödien ebenso wie Krimis, Erotikfilme, Historiendramen und Abenteuerfilme. Immer wieder engagierte Brauner mit Fritz Lang und Robert Siodmak Regisseure, die nach 1933 emigriert waren.

Seit dem Beginn seines Wirkens in Berlin trat Brauner in der Öffentlichkeit selbstbewusst als Jude auf und engagierte sich in vielfältiger Weise für und im Staat Israel. Anknüpfend an Morituri bestimmte seit den 1980er Jahren das Interesse an der filmischen Auseinandersetzung mit der Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen*Juden sein filmisches Wirken, das er zusammen mit bedeutenden Regisseur*innen wie Andrzej Wajda, István Szabó und Agnieszka Holland verwirklichte.

Artur Brauner starb am 7. Juli 2019 in Berlin.

Literaturhinweise

- Brauner, Artur, Mich gibt's nur einmal. Rückblende eines Lebens, München: Herbig 1976.

- Dillmann-Kühn, Claudia, Artur Brauner und die CCC. Filmgeschäft, Produktionsalltag, Studiogeschichte 1946–1990, Frankfurt am Main: Deutsches Filmmuseum 1990.

- CCC Film (Hg.), CCC Filme in aller Welt, Berlin 2013.

Filmsammlung: Sammlung Artur Brauner (21)

Die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin

- Unsere Bibliothek – Bücher, Filme und mehr zur jüdischen Kunst, Kultur und Geschichte

- Online-Katalog (OPAC)

- Unsere Sammlungen – die Sammlungsgebiete auf einen Blick

Benutzungshinweise

- Lesesaal – Öffnungszeiten, Ausstattung, Datenbanken, Vorbestellungen von Archivmaterial

- Anmeldeformular – zur Einsicht von Archiv- und Rara-Beständen

- Benutzungsordnung – für Archiv und Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin

- Systematik der Bibliothek – Schwerpunkte und Wissensbereiche

- Gebührenordnung – für den Lesesaal unserer Bibliothek und unseres Archivs

Bestände und Projekte

- Sammlungen zu jüdischer Kunst und Kultur – Drucke der Soncino-Gesellschaft, Publikationen des Centralvereins, hebräischer Buchdruck sowie Spezialsammlungen zur visuellen Kultur des Judentums

- Aktuelle Seite: Die Artur-Brauner-Sammlung – 21 Filme aus dem Werk des erfolgreichen Filmproduzenten

- Digitalisierung von Buchbeständen – Publikationen der „Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches e. V.“, 2016

- Bestandsergänzung und Tiefenerschließung zur jüdischen Kunst – DFG-Projekt zur visuellen und materiellen Kultur des Judentums, 2013–2018

Digitale Angebote

- Highlights aus der Bibliothekssammlung – eine mittelalterliche Handschrift, ein Kochbuch von 1900, ein kunstvolles hebräisches Kinderbuch und weitere Schätze

- Digitale Bücher – Zugang zu allen Digitalisaten über unseren Bibliothekskatalog

- Seltene Bücher online – kuratierte Auswahl besonders wertvoller Digitalisate aus unseren Beständen

- Lesezeit für Kinder – Vorlesevideos für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, 2020–2023

- HörMahl: Feinkost für die Ohren – Podcast über Rahel Varnhagen, Lina Morgenstern und weitere schreibende Frauen, 2021–2022

Siehe auch

- Judaica-Portal – mit Beständen unserer Bibliothek

- Zeitschriftendatenbank (ZDB) – Zeitschriften, Zeitungen und Datenbanken in deutschen und österreichischen Bibliotheken recherchieren, darunter auch unsere Periodika

- Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) – unsere Digitalisate sind auch hier zugänglich

- Arbeitsgemeinschaft Jüdische Sammlungen

- Bestände der Bibliothek – in unseren Online-Sammlungen

- Literatur

- Kinder- und Jugendliteratur

- Digitales Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 – Kooperationsprojekt